從識別到應對的實戰指南

在這一篇文章中,我們要聊的是在職場與專案管理中不可或缺的關鍵能力──風險管理(Risk Management)。

什麼是風險?你了解每天面對的「工作風險」嗎?

在日常專案與工作執行中,風險管理常常被忽略,卻又潛藏著決定成敗的關鍵。那麼,什麼是風險?風險其實可以簡單分成兩種:

1. 已知的未知(Known Unknowns)-可預期但無法掌握程度

這類風險是我們知道「可能會發生」,但無法完全預測其影響程度。

例子:你申請了一項政府標案,預計在四月結案,但遇上總統大選。不管誰當選,政策方向都可能改變,進而影響專案結束的時程與資源。

這就是一種可預期風險(predictable risk),但其影響無法立即量化。

2. 未知的未知(Unknown Unknowns)-突如其來的意外風險

這類風險無法預測何時發生,影響也無法估計。

例子:突如其來的地震、海嘯、水災等天災,這些不可控因素會導致人員無法到場、設備損毀或專案中斷。

這就是屬於不可預測風險(unpredictable risk),需要在計畫階段就納入風險緩解機制。

職場上常見的風險提問:老闆口中的「有沒有問題?」

在職場上,其實每天我們都在面對大大小小的風險,只是你有沒有意識到而已。

你一定不陌生這些問題:

「月底前搞定,有沒有問題?」

「系統能如期上線嗎?還有什麼技術風險沒解決?」

「這個月的KPI會達成嗎?」

「月底會不會又在結帳時系統當掉?」

「主機放在海外,如果海底電纜斷掉怎麼辦?」

其實你的主管正在做一件事情:風險評估與風險控制。

他想知道:

你是否識別出潛在風險?

有沒有應對方案?

這些風險的發生機率有多高?

風險發生時的影響程度會多大?

回答風險問題的兩種風格:你是哪一種?

如果你回答「可以完成」、「沒問題」──

老闆可能會問:「數據呢?有依據嗎?」

如果你回答「不知道」、「可能有問題」──

老闆更會追問:「那你打算怎麼解決?」

這些互動正是風險管理流程中的識別與回應階段(Risk Identification & Response Planning)。

三個實用步驟,做好職場風險管理

1. 主動識別工作風險(Proactive Risk Identification)

風險識別不是主管的專利,而是每位工作者的責任。你需要:

列出工作流程中可能出錯的環節

預測外部變數(如:供應商、人員、天氣、政策等)

2. 持續進行風險評估(Ongoing Risk Assessment)

風險不是一次性評估完就好了,它會隨著環境改變而改變。

建議定期檢查以下項目:

專案進度與品質

資源配置是否足夠

外部條件是否變動

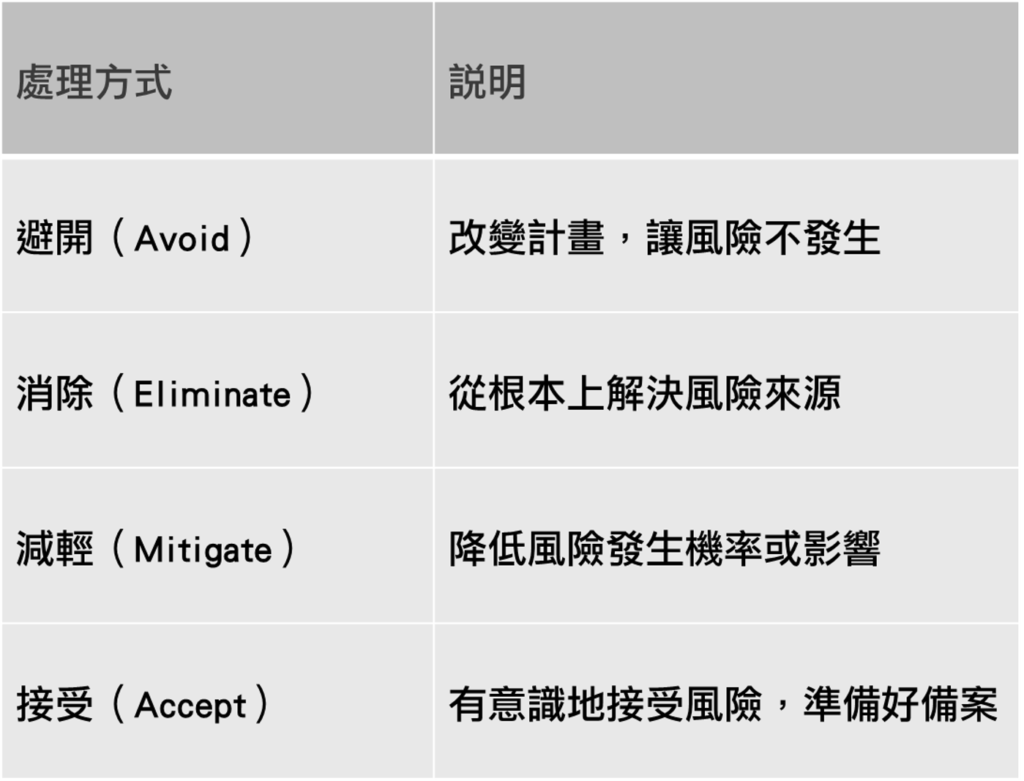

3. 風險因應策略四選一:避開、消除、減輕或接受

每一項風險,都可以選擇以下處理方式:

如何提升你的風險識別能力?

深入了解你的工作流程

唯有真正了解細節,你才能發現哪些環節容易出問題。

盤點「完成工作」所依賴的人事物

採購、設備申請、許可文件、人力支援、技術支援……這些都可能成為風險來源。記得確認它們的可控性與風險點。

當風險成為「已知」且有對策時,它就不再是風險

這是風險轉化為可控事項(Risk Control)的重要時刻。

當你能夠主動掌握潛在問題、提出應變方案,並持續追蹤風險點,你的工作進度與成果就會更有保障。

風險管理不只是PM的事,是每個職場人的必修課!

再提醒一次:

風險無所不在,不代表它就不存在

風險可以管理,前提是你要先識別它

風險管理=職場競爭力+工作穩定度+專案成功率

透過良好的職場風險管理技巧,你將能夠更有信心應對變化,也能讓主管更信任你的判斷與執行力!