探索兩者的不同與科學背景

催眠與睡眠是兩個常被混淆的狀態,但它們實際上有著顯著的區別。了解這兩者的不同之處不僅有助於科學研究,還能改善我們的睡眠質量與心理健康。本文將深入探討催眠與睡眠的區別,並解釋它們在生理與心理層面的差異。

催眠與睡眠的六大不同

1.心理層面與生理層面:

催眠更多屬於心理層面,涉及的是意識與潛意識的互動,且有一定的生理狀態影響;而睡眠則是完全屬於生理狀態,對身體進行自我修復。

2.意識狀態:

在催眠狀態下,人對催眠師的指令仍保持高度警覺與敏感,而對外界的刺激反應則遲鈍。相反,睡眠狀態下,人的警覺性大幅下降,對周圍的刺激反應較弱。

3.記憶與意識:

進入催眠的人,如果未被指示忘記催眠過程,他們能清晰地記得催眠中的經歷。與此不同的是,睡眠中的記憶通常是模糊的,且醒來後無法清楚記得夢境或睡眠中的事物。

4.醒來反應:

在催眠中,一旦收到清醒指令,被催眠者能在瞬間完全清醒,並感到精神振奮。相較之下,從睡眠中醒來時,人會有短暫的睡意,並需要時間才能恢復清醒。

5.注意力集中方式:

催眠之前,被催眠者的注意力會集中在催眠或放鬆的想法上,而在睡眠中,人的注意力通常不依附於外界因素。

6.潛意識活動:

在深度催眠中,潛意識高度活躍,能夠進行時間回溯,甚至實現麻醉、止痛或智慧開發等。這些效能在睡眠狀態下無法達成。

催眠與睡眠中的腦波活動

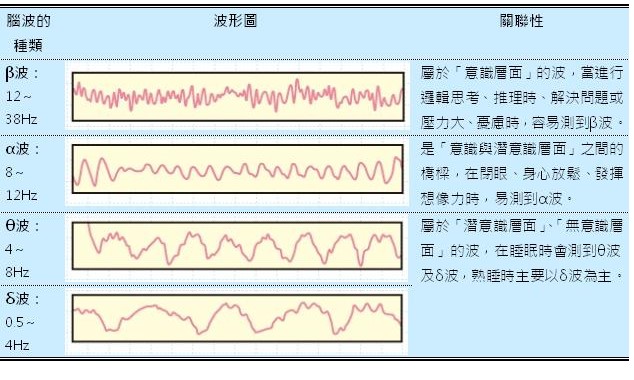

催眠與睡眠中,大腦的腦波活動也有顯著不同。根據不同的腦波頻率,我們可以進一步了解人的意識狀態。

α腦波(放鬆與專注): 波長4–30Hz,常出現於清醒、放鬆或專心時的狀態。這是學習與記憶的理想狀態。

β腦波(集中與緊張): 波長8–13Hz,出現在催眠或輕度睡眠狀態,這時眼球通常會快速移動,並且有較高的警覺性。

θ腦波(潛意識狀態): 波長4–7Hz,常見於半夢半醒的狀態。這是深度放鬆和冥想時的腦波,代表潛意識的活躍。

δ腦波(深度睡眠): 波長0.4–4Hz,出現在深度睡眠狀態,這是身體自我修復和能量恢復的關鍵時期。

催眠與睡眠的科學解釋與應用

催眠與睡眠在大腦的運作方式上有著顯著差異。催眠不僅能夠促進心理治療,還能幫助人們進行潛意識的自我探索和成長。相對而言,睡眠則更注重生理修復和身體健康的維護。了解這些差異有助於我們更有效地利用催眠與睡眠,改善生活質量